そろそろ梅雨も後半になると思いますが、今年の梅雨は、暑さの厳しい日が続いています。

そんな暑さに負けないように夏には、土用の丑の日がありますね。その昔、土用の丑の日に鰻を食べる習慣ができたのは平賀源内の発案のおかげといわれるのは、有名な話です。

当時の鰻は、天然鰻が主流で、旬が夏ではなく秋から冬にかけてだったために、売り上げが伸び悩んでいたので、鰻屋さんが平賀源内に助けを求めました。

ちなみに当時は天然鰻が主流でしたが、今ではその減少は著しく、店頭で販売されている国産鰻の99%以上が稚魚を捕獲して養殖場で育てる養殖です。

暑さのピークとなる7月から9月の気温は、昨年よりはやや低くなるものの、それでも平年より高くなる予想で、地域によっては40度前後に達する酷暑にもなるようですので、たまには鰻のような栄養素の高い食事などで体調とやる気を整えて、暑い夏を乗り越えたいですね。

それでは、7月1日発刊の当社定期刊行誌3誌7月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』7月号のご紹介

→詳細はこちら

☆判決ピックアップ

水戸地判令和7・2・20と口座開設取引に係るリスク低減措置

元暴力団員の銀行口座開設申込拒絶が適法とされた水戸地判令和7・2・20を取り上げ、本判決の争点(違法性)等について解説します。本件は、警察庁の「暴力団離脱者の口座開設支援策」に基づき、元暴力団員の銀行口座開設が検討されましたが、契約自由の原則と支援策に基づく就労実態の把握等が困難なため、申込みが拒絶されています。これが適法と認められました。

本稿では本支援策を考慮した県警察の仲介を踏まえ、マネロンガイドラインに基づく元暴力団員の金融機関の預金口座開設における、本件支援策の位置づけや、暴力団離脱者等、顧客のリスク評価や追加的確認などリスク低減措置について検討し、実務対応の留意点等を解説します。併せて、金融機関の口座開設拒否における契約自由の原則やリスクの遮断等を論じています。

☆今月の解説

改正犯収法施行規則における非対面取引の本人確認

警察庁は今年2月28日に犯罪収益移転防止法施行規則改正案を公表し、オンライン等の非対面取引を対象とした本人確認を厳格化するとしました。原則として、ICチップを搭載したマイナンバーカードに一本化されます。金融機関では27年4月から適用を開始することになります。

具体的には、「書類の画像と容貌の画像」、「書類の画像と転送不要郵便」、「書類の画像と既存の銀行口座確認」などの確認方法が廃止になり、法人取引やICチップ付本人確認書類を有しない者との取引は原本(写しは不可)の送付に限られるなど、より信頼性の高い確認方法に限られます。

本稿では、改正の背景やポイント、個人・法人のそれぞれの取引時確認、厳格な取引時確認が必要となるハイリスク取引について、それぞれ確認方法がどのように変更になる(厳格化される)のか、金融機関の実務上の影響や具体的に求められる対応などを解説します。

『JA金融法務』7月号のご紹介

→詳細はこちら

☆特集

態勢整備のさらなる高度化に向けた有効性検証

マネロンや金融犯罪の多様化・巧妙化等により、金融機関におけるマネロン対策・金融犯罪対策等は、絶えず高度化していくことが求められています。

そこで、本特集では、JAにおけるマネロン対策・金融犯罪対策等の高度化に向けた有効性検証の取組みについて解説します。各営業基盤によって異なるJAのリスクを考慮しつつ、それぞれの組織に応じた有効な対策を構築するための考え方や具体的な施策のヒント、直面し得る課題等を紹介していますので、各組織が自らの状況に即した対応を検討する際の材料として、ぜひご活用ください。

①マネロン・金融犯罪対策の現状と課題2025

態勢整備期限から約1年を経過した現在における、国内のマネロン等対策の動きや、増加する金融犯罪の現状を紹介します。また、JAバンクシステムにおける対策のあり方を踏まえ、組織を横断した連携等、今後の期待や展望を示しています。

②ディスカッションペーパーと事例集を読み解く

2025年3月31日に金融庁から公表された「有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」と「有効性検証に関する事例集」を基に、基本的考え方や、効果的な検証サイクル、年度計画の策定手法など、JAの第2線・第3線と経営層にとって重要な内容をピックアップし、整理しています。

③有効性検証の実行にあたっての諸課題

FATF第5次審査に向けた、有効性検証や金融犯罪対策のさらなる高度化のため、経営陣の積極的な関与、詐欺被害防止と法人口座不正利用防止の強化等に着目し、今後のJAの取組みにおける着眼点を紹介しています。

☆新連載

相続人調査をスムーズに! 戸籍の読み方入門

スムーズな相続手続のために知っておきたい戸籍の読み方について、基本的な知識や調査のポイントを学ぶ連載がスタートします。戸籍の見本を用いてやさしく解説していきます。相続担当になったばかりの方や、戸籍の読み方に苦手意識のある方にもおすすめです。

『金融・商事判例 №1718/№1719』のご紹介

→詳細はこちら

金融・商事判例No.1719(2025年7月1日号)では、

重要判例紹介として、東京地判令和7・1・17を紹介しています。

東京地判令和7・1・17は、会社によるファンドの取得の勧誘行為が不法行為に当たるものとして、会社ならびにその代表取締役やその他の役員等について、不法行為責任や会社法429条1項に基づく損害賠償責任が認められた事例です。

巻頭言では「早期事業再生法が私的整理に与える影響」として、阿部・井窪・片山法律事務所の三澤智先生にご執筆いただきました。

→詳細はこちら

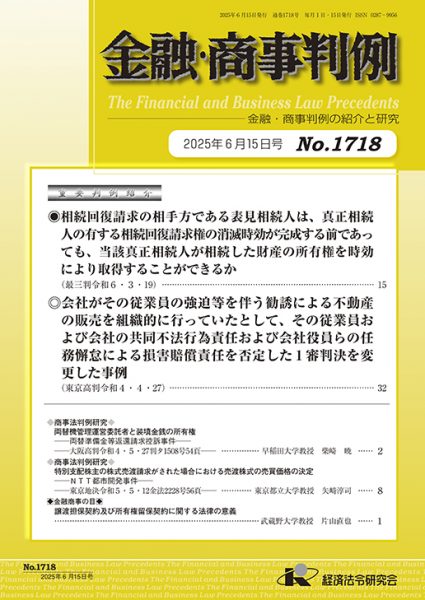

金融・商事判例No.1718(2025年6月15日号)では、

重要判例紹介として、最三判令和6・3・19、東京高判令和4・4・27の2件の判例を紹介しています。

最三判令和6・3・19は、相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるかについて、判断された最高裁判例です。

また、東京高判令和4・4・27は、会社がその従業員の強迫等を伴う勧誘による不動産の販売を組織的に行っていたとして、その従業員および会社の共同不法行為責任および会社役員らの任務懈怠による損害賠償責任を否定した1審判決を変更した事例です。

巻頭言では、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の意義」として、武蔵野大学教授の片山直也先生にご執筆いただきました。

本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。