9月に入りますが、まだまだ暑い日が続きます。8月月末付近では、35℃を超える日もあり、体調管理には十分に注意が必要です。

さて、9月といいますと、「敬老の日」が国民の祝日としてありますね。これは、国民の祝日に関する法律で規定されている日で、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。」とされています。

この敬老の日のルーツは、兵庫県北播磨にある町とされているようです。「お年寄りを大切にし、地域の発展に寄与するため敬老会を開催したことが始まりだったそうです。

ちなみに、近い言葉として、「老人の日」があります。この老人の日は、老人福祉法によって9月15日に定められた日です。

それでは、9月1日発刊の当社定期刊行誌3誌9月号と、当月は銀行法務21において増刊号も発刊しますので、3誌と併せてご紹介いたします。

『銀行法務21』9月号のご紹介

→詳細はこちら

☆今月の解説

改正公益通報者保護法の概要と金融機関の内部通報対応実務への影響

2025年6月、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が成立し、同月11日に公布されました。2026年内には改正公益通報者保護法が施行されることとなります。今回の改正では、主に「①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上」「②フリーランスを含む公益通報者の範囲拡大」「③公益通報を阻害する要因への対処」「④公益通報を理由とする解雇・懲戒等の不利益な取扱いの抑止・救済の強化」などの措置が講じられます。

本稿では、前記改正内容と金融機関の内部通報対応実務への影響について解説していきます。

☆今月の解説

マネロン・テロ資金供与対策の最新動向――2025年版マネロンレポートを読む

2025年6月、金融庁より「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題」(マネロンレポート)が公表されました。「取組と課題」は、「FATF第5次審査に向けたマネロン等対策の有効性検証を通じた態勢の高度化」と「詐欺等の金融犯罪の急増を踏まえた国民を金融犯罪から守るための取組」の2章から構成されています。本稿では、現状を踏まえ、各章におけるそれぞれの対策や金融機関に求められる取組、最新の動向等について解説します。

☆論考

譲渡制限特約付債権の譲渡と中小企業金融(上)

2020年4月に改正民法(債権法)が施行され、譲渡制限特約が付いた債権の譲渡が原則有効となりました。ABLを含め、中小企業の円滑な資金調達につながる債権譲渡取引の活性化が期待されましたが、あまり利用されていないといえます。本稿(上)では、譲渡制限特約付債権の譲渡に関する近年の裁判例を踏まえ、利用上の課題や解決策について法的側面から検討していきます。

『銀行法務21』9月増刊号のご紹介

→詳細はこちら

経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期で事業再生に取り組めるよう、経済産業大臣の指定する第三者の関与のもと、金融機関等の債権者の多数決および裁判所の認可により、債務整理を可能とする「早期事業再生法」が今年成立しました。

本増刊号では、私的整理、法的整理、さらに第三の手続とされる早期事業再生法による早期事業再生手続が理解でき、金融機関行職員に必要な事業再生手続手法の概要が網羅的に学べます。

また、私的整理において行われるバンクミーティングを金融機関所属の実務家と事業再生・倒産実務に精通している弁護士によるそれぞれの目線から読み解くことで、債権者側・債務者側双方の理解を深めることもできます。

『JA金融法務』9月号のご紹介

→詳細はこちら

☆特集

年金推進の進め方と制度改正情報

高齢化や担い手不足により今後も組合員の減少が深刻化することが見込まれるところ、現役世代との長期的な取引関係を築くための基盤づくりが今後ますます重要になります。年金口座は、メインバンク化に向けた手がかりの一つといえます。

そこで、本特集では、JAが年金推進に取り組む意義等を改めて整理するとともに、推進活動をもう一段階レベルアップさせる話法を紹介しています。また、今後施行される年金制度改正のポイントも解説していますので、制度等の最新情報を切り口にした対話のきっかけづくりにも、ぜひお役立てください。

①提案の前に知っておきたい 年金推進の意義と心構え

JA職員が年金推進活動に取り組む前に知っておきたい基礎知識や、「断られるのが怖い」と感じる職員に向けた推進活動の心構え、警戒心を解きスムーズに推進活動を行うための流れなどを解説しています。

②こんなときどう答える? 現場で使える「例話」実践法

JA系統組織での推進現場の実例を基に、相手の共感を得やすく、すぐに使える話法を紹介。推進において会話に悩むシーンを4つの場面に分けて、その例話スキルを使った会話例を挙げています。

③これからどう変わる? 2025年年金制度改正法

2025年6月13日に成立した年金制度改正法について、改正の背景や主な改正のポイントを整理しています。働き方や家族のかたちの多様化に合わせて見直された今回の年金制度ですが、JA職員も、様々なお客様一人ひとりに寄り添った提案やアドバイスを行うために、ぜひご一読ください。

☆解説

改正公益通報者保護法のポイント

2025年6月に可決・成立した改正公益通報者保護法について、改正に至る背景や概要を解説しています。これを受けて、組織の内部通報制度の活性化に活かすためのポイントを3つ紹介しています。

『金融・商事判例 №1722/№1723』のご紹介

→詳細はこちら

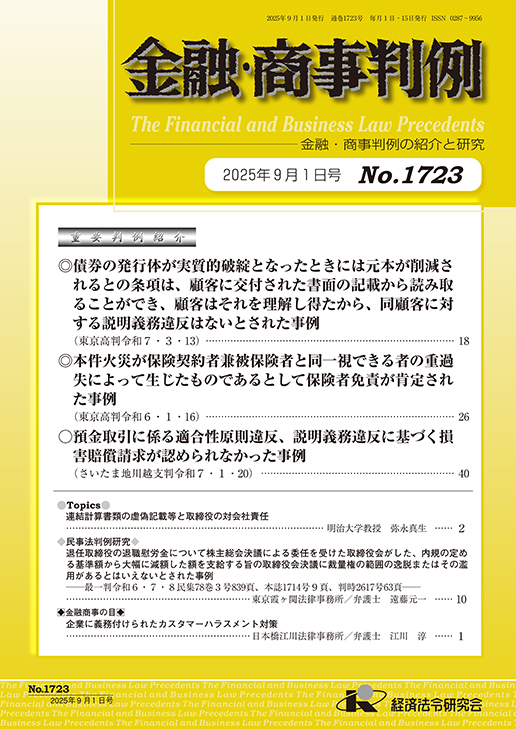

金融・商事判例No.1723(2025年9月1日号)では、

重要判例紹介として、東京高判令和7・3・13、東京高判令和6・1・16、さいたま地川越支判令和7・1・20の3件の判例を紹介しています。

東京高判令和7・3・13は、債券の発行体が実質的破綻となったときには元本が削減されるとの条項は、顧客に交付された書面の記載から読み取ることができ、顧客はそれを理解し得たから、同顧客に対する説明義務違反はないとされた事例です。

巻頭言では「企業に義務付けられたカスタマーハラスメント対策」について、日本橋江川法律事務所の江川淳先生にご執筆いただきました。

→詳細はこちら

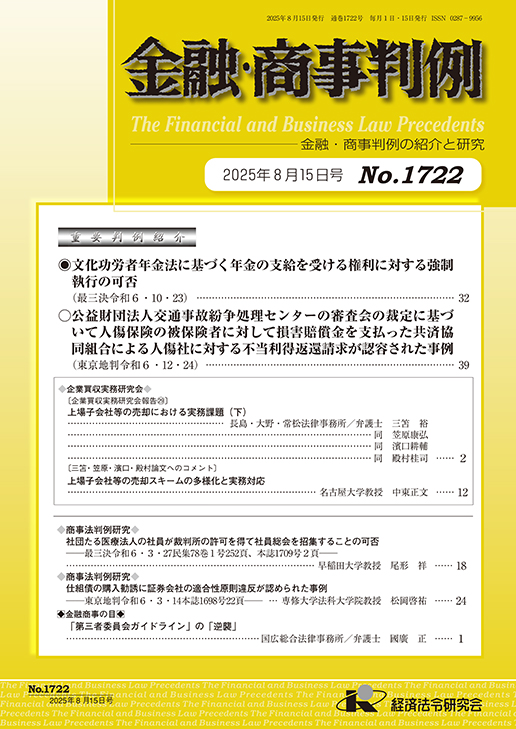

金融・商事判例No.1722(2025年8月15日号)では、

重要判例紹介として、最三決令和6・10・23、東京地判令和6・12・24の2件の判例を紹介しています。

最三決令和6・10・23は、文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否について判断された事例です。

巻頭言では、「「第三者委員会ガイドライン」の「逆襲」」として、国広総合法律事務所の國廣正先生にご執筆いただきました。

本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。